私たちは東証・名証上場の 株式会社東名 のグループ会社です

発電容量10kW以上の太陽光発電は産業用、10kW未満の太陽光発電は住宅用と定義されています。

一般家庭で導入される太陽光発電の平均的な容量は4~5kWですが、実は住宅でも10kWの太陽光発電を導入することが可能です。

太陽光発電の容量が大きければ、節約できる電気代や売電価格も大きくなるため、得られるメリットも大きいです。

しかし、発電容量10kWを境に産業用に区分されるため、デメリットや注意点も発生します。

そこで今回は、発電容量10kWの太陽光発電についてや住宅用と産業用の違いについてご紹介します。

太陽光発電を導入する際には、環境にあった容量を考慮する必要があります。

もし、10kW規模の太陽光発電を導入する場合には、ご自宅の環境が導入する上で適切かどうかを考えなければいけません。

そこでここからは、判断材料として活かせるよう、10kWの太陽光発電の基礎知識をご紹介します。

日本においては、発電容量が10kW以上の太陽光発電は、住宅用ではなく産業用に分類されます。

簡単に表現すると、「売電で収益を得る事業を展開するための設備」として扱われるということです。

そして、その太陽光発電が個人の家庭で使用された場合、家庭への電力供給が主な目的であっても一律に産業用として見なされ、産業用の規制や条件が適用されます。

具体的には、発電容量が10kW〜50kW未満の太陽光発電に対しては「地域活用要件」が課されます。

地域活用要件とは、地域活用要件とは、地域で発電されたエネルギーを効率的に活用し、災害時におけるエネルギー供給の自立性を高めることを目的とした制度です。

内容としては、自家消費率を30%以上にすることと、自立運転機能を備えていることが求められます。

そして、売電の際にFIT制度(固定価格買取制度)を活用するには、この地域活用要件を満たす必要があるのです。

また、買取制度も全量買取ではなく、余剰買取制度が適用されます。

一方で、10kW未満の太陽光発電は住宅用として扱われ、主に家庭内の電力供給と余剰電力の売電を目的に運用されます。

住宅用太陽光発電は、設置や運用において産業用よりも規制が緩やかであり、比較的導入のハードルが低いのが特徴です。

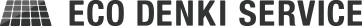

太陽光発電を設置する際に、住宅用と産業用のどちらの区分になるかは、太陽光パネルの発電出力とパワーコンディショナの出力によって決まります。

具体的には、太陽光パネルの発電出力とパワーコンディショナの出力のうち、どちらか低い方が実際の太陽光発電の発電容量として扱われます。

たとえば、太陽光パネルの発電出力が15kWだとしても、パワーコンディショナの出力が9kWのケースです。

この場合、パワーコンディショナの方が出力が低いので、発電容量9kWの太陽光発電として扱われ、住宅用に区分されます。

10kWの太陽光発電を設置する際には、十分な設置面積が必要です。

まず、1kWの太陽光パネルの面積は一般的に5〜10㎡とされています。

つまり、10kW分の太陽光発電を設置するには、5㎡×10kW=50㎡あるいは10㎡×10kW=100㎡のスペースが必要となります。

また、使用するパネルの効率によって枚数が変わるため、必要な面積は異なる点に注意が必要です。

たとえば、340Wのパネルを使用する場合、10kWの太陽光発電を運用するには30枚のパネルが必要になります。

そして、1枚あたりのサイズが1.7㎡の場合には、1.7㎡×30=51㎡となるため、太陽光パネルの設置だけで2LDKのマンション程度のスペースが必要です。

一般的な住宅の屋根にはこれほどの広いスペースがない場合が多いため、敷地内に屋根とは別のスペースを確保されるのが一般的です。

たとえば、庭や駐車場の一部を利用して、地上設置型の太陽光発電を導入したり、ソーラーカーポートを設置する事例もあります。

さらに、太陽光発電は屋根に太陽光パネルを設置するだけでなく、壁にパワーコンディショナを設置したり、それぞれのメンテナンススペースを確保する必要があるでしょう。

そのため、実際に太陽光発電全体を効率的に運用するには、さらに広いスペースが求められることも考えられます。

住宅用と産業用の太陽光発電の違いとして、全量買取制度を活用できることが挙げられます。

住宅用の太陽光発電の場合、主に余剰買取制度が適用され、自宅で消費しきれなかった電力の余剰分のみを売電する形となります。

これに対し、産業用の太陽光発電では、発電した電力のすべてを売電が可能になるのです。

しかしながら、全量買取制度を活用することで、安定した長期収益を得られる点は産業用の太陽光発電の大きな利点といえます。

特に、商業施設や工場など、初期投資が大きい施設では、この制度が長期的な収益を支える重要な手段となります。

ただし、これらの全量買取制度は50kW以上の大規模な太陽光発電に対して適用される制度のため、10kW以上50kW未満の産業用太陽光発電には適用されません。

10kW以上50kW未満の産業用太陽光発電の場合、後述する余剰買取制度が適用されます。

余剰買取制度は、太陽光発電で供給された電力のうち、自宅で使用した後に余った電力を電力会社が固定価格で買い取る制度です。

余剰買取制度は日本で太陽光発電の普及を促進するために設けられました。

また、前述の全量買取制度のように、発電したすべての電力を売電することはできません。

この余剰買取制度が適用されるのは発電出力10kW未満の住宅用太陽光発電と10kW以上50kW未満の産業用太陽光発電です。

同じ余剰買取であっても、住宅用と産業用では条件が異なります。

たとえば、住宅用と産業用では売電単価が異なります。

2024年度の場合、住宅用の売電単価は16円/kWh、10kW以上50kW未満の産業用は12円/kWh(屋根設置)です。

さらに、住宅用太陽光発電の制度の適用期間が10年であることに対し、産業用太陽光発電の場合、制度の契約期間は20年間に設定されることが一般的です。

これらは住宅用と産業用の大きな違いといえるでしょう。

参考:経済産業省資源エネルギー庁「買取価格・期間等|FIT・FIP制度|なっとく!再生可能エネルギー」

10kW未満と10kW以上の太陽光発電の違いの一つは、固定資産税がかかるかどうかです。

日本では、10kW以上の太陽光発電はその規模から商業的な価値があるとみなされ、固定資産税の対象になります。

簡単にいうと、このような大規模な太陽光発電は「会社レベルで収益を得ようとしている」と判断されるため、税金が課されるのです。

そして、たとえ住宅用で自家消費を目的とした設置であっても、10kW以上の規模であれば課税対象となるのが一般的です。

一方、10kW未満の太陽光発電は、規模が小さく得られる利益が限られています。

そのため、通常は事業としては見なされず課税の対象外となります。

また、住宅用の太陽光発電の普及を促進するための措置として、税負担を軽減する目的も含まれています。

そして、固定資産税の税率は通常、評価額の約1.4%です。

また、太陽光発電の場合、資産価値が無くなるまでの期間を定めた法定耐用年数は17年です。

この法定耐用年数は税務上、定められた期間であり、設備としての耐用年数ではありません。

評価額は年々減少するため、税額も徐々に減少しますが、導入初期の税負担は比較的大きくなることは覚えておきましょう。

したがって、10kW以上の太陽光発電を設置する際には、固定資産税を含めたコストを考慮し、長期的な財務計画を立てることが重要です。

参考:浅口市ホームページ「太陽光発電設備等に係る固定資産税の課税(償却資産) – 浅口市公式ホームページ(税務課)」

10kWの太陽光発電について基礎知識が分かったところで、メリット・デメリットも考えていきましょう。

メリット・デメリットを理解することで、ご自宅の環境に合った太陽光発電か否かの判断材料として役立つからです。

ここからは10kWの太陽光発電のメリットをご紹介します。

10kWの太陽光発電を導入することで、家庭における電気代を大幅に削減する効果が期待できます。

まず、10kWの太陽光発電では、設置場所や日照条件によっても変わりますが、年間9,000kWh以上の発電が見込まれます。

環境省によると、令和3年度の一般的な日本の家庭では年間約4,175kWhの電力を消費しており、10kWの太陽光発電を設置することで、この消費電力の大部分を自家発電でまかなう事も可能です。

特に、日中は太陽光発電の発電量も多くなるため、日中の電力使用が多い家庭ほど削減効果が期待できます。

ただし、夜間は発電が行われないため、その時間帯の電力は電力会社からの供給が必要です。

蓄電池を併用すると、昼間に発電した電力を蓄電して、夜間の電力も発電した発電で補うことが可能になるため、合わせて導入するのも良いでしょう。

また、2024年現在も電力料金の上昇が続いているため、長期的に電気代節約が可能になることも大きなメリットです。

参考:環境省「家庭でのエネルギー消費量について | 家庭部門のCO2排出実態統計調査」

10kWの太陽光発電を導入することで、固定価格買取制度(FIT)を活用した安定的な売電収入を得られるのが大きなメリットです。

FIT制度とは、再生可能エネルギーで発電された電力を、契約時の価格で10年または20年間、変動せず一定の価格で買い取ってもらえる制度です。

この制度により、太陽光発電の導入者は安定した収入を得ることができます。

そもそも10kW未満の住宅用太陽光発電でも売電は可能な上、比較的高い売電価格が設定されています。

例えば、2024年度の場合、10kW未満の太陽光発電では1kWhあたり16円の売電価格が適用されています。

10kW以上50kW未満の太陽光発電の場合、売電価格は1kWhあたり12円(屋根設置)とやや低めに設定されますが、売電期間が通常20年と長く設定されているのです。

つまり、長期的な収益が見込めるという大きなメリットがあります。

また、10kW以上の太陽光発電を導入する場合は初期投資が高くなりがちです。

長期間安定した売電収入が見込めるということは、初期投資を回収しやすくなるということでもあるため、非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。

10kWの太陽光発電を導入することで、停電時にも家庭内で十分な電力を供給できます。

具体的には、冷蔵庫・照明・エアコンなどの日常生活で重要な家電を日中稼働させることができ、非常時でも快適な生活を維持できます。

特に、10kW以上の太陽光発電は多くの電力を供給できるため、災害時に大きな安心感を得られるでしょう。

また、太陽光発電を蓄電池と組み合わせることで、日中に発電した電力を夜間や曇りの日にも利用できるため、24時間体制で電力供給が可能になります。

これにより、長時間にわたって安定した電力供給が期待できます。

このように、10kW以上の太陽光発電は、大量の電力を供給できるため、停電や災害時において非常に頼りになる選択肢なのです。

10kWの太陽光発電についてのメリットをご紹介しましたが、残念ながらデメリットも存在します。

デメリットを理解することで、メリットを踏まえて導入したり、デメリットに負担を感じなかったりと判断できるかもしれないためです。

そこでここからは10kWの太陽光発電にあるデメリットをご紹介します。

10kWの太陽光発電のデメリットは、必要とされる設置面積が広いことです。

まず、10kW以上の太陽光発電を設置する場合、50〜100㎡ほどの面積が必要になります。

一般住宅で設置される容量の平均である4~5kwの場合に必要となる面積の目安は25㎡~30㎡のため、数倍の面積が必要になるということです。

これほどに広い設置面積は、屋根の形や土地の広さによっては十分に確保するのが難しく、導入の壁に感じる方もいるでしょう。

そして、太陽光発電の利益を得るには、その容量で得られる発電量を最大化することが重要です。

発電量を最大化するには、パネルの角度や設置する方角など設置方法も工夫する必要があります。

しかし、仮に10kWの太陽光発電を設置できるスペースがあったとして、最低限の面積だった場合は、その工夫の自由度も落ちてしまうのです。

また、大きな影ができたり方角的に適さなかったりと、発電量の最大化が厳しい場所になる恐れもあります。

基礎知識でもお伝えした通り、10kW以上の太陽光発電を導入する場合、固定資産税がかかります。

そして、それが10kW以上の太陽光発電のデメリットの一つでもあるのです。

設置している建物が住宅であったり、節電目的であったりした場合でも、10kW以上の太陽光発電の場合は課税対象となるのが一般的です。

また、固定資産税がかかるということは、太陽光発電の維持費も大きくなります。

設備のメンテナンス費や固定資産税が合わさって維持費が高くなってしまえば、太陽光発電で得られる利益が小さくなる可能性も考えられます。

10kW規模の太陽光発電を導入する際には、固定資産税の影響を十分に検討し、計画を練ることが重要です。

10kWの太陽光発電と平均的な4~5kWの太陽光発電とでは、得られる発電量や売電収入に大差がつきます。

発電量や収入シミュレーションを行うことで、太陽光発電の容量をより判断しやすくなるでしょう。

そこでここからは、年間発電量の試算方法や売電収入シミュレーションについて、ご紹介します。

年間発電量を試算する際には、設置場所の年間日射量を基に計算を行います。

例として、大阪市に設置すると仮定して考えてみましょう。

大阪市北区の場合、年間平均日射量は3.89 kWh/m²となります。

そのため、年間日射量は約1,419 kWh/m²(3.89 x 365)です。

年間発電量は年間日射量・太陽光発電の容量・0.7の損失係数を掛け合わせることで求めることができます。

年間発電量 = 10kW × 1,419 kWh/m² × 0.7 ≒ 9,933 kWh

この計算により、大阪市北区に設置した場合、年間で約9,933 kWhの電力を発電できることが見込まれます。

この試算方法は、他の地域でも同様に適用でき、その地域ごとの年間日射量データを使って発電量を具体的に見積もることが可能です。

地域ごとの日射量は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が提供している日射量データベースから確認できます。

参考:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「日射量データベース閲覧システム」

10kWの太陽光発電を設置した際の売電収入をシミュレーションするには、まず年間の発電量を計算し、その上で適用される固定価格買取制度(FIT)の売電価格を基に収入を予測します。

例えば、2024年度であれば、10kWから50kWの太陽光発電に対するFITの売電価格は1kWhあたり12円(屋根設置)に設定されています。

そして、年間の発電量が9,933kWhの場合、単純に計算すると年間の売電収入は次のようになります。

9,933kWh × 12円/kWh =119,196円

ただし、発電量自体が地域の気象条件、設置環境、システムの効率などにより変動するものです。

シミュレーションを行う際にはこれらの要素を考慮の上で計算しましょう。

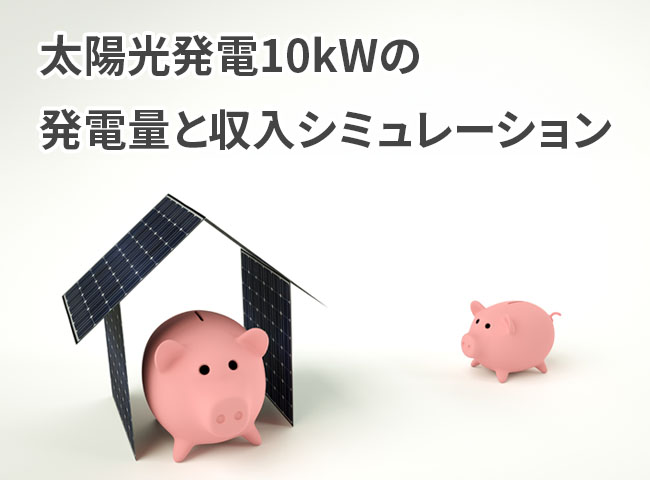

上の画像は大阪府に設置された10kW以上の太陽光発電による実際の発電量です。

2024年9月の1ヶ月間の発電量と電気使用量、売電量をモニターで確認してみました。

まず、この太陽光発電の発電容量は約11kWです。

住宅用の余剰買取制度を適用するために、パワーコンディショナの出力を9.9kWにして、発電出力9.9kWの太陽光発電として運用しています。

さらに、夕方以降の時間帯も発電した電力で生活するために、ダイヤゼブラ電機のEIBS7(アイビスセブン)も同時に使用しています。

EIBS7は蓄電容量7.04kWの全負荷対応ハイブリッド蓄電池です。

ダイヤゼブラ電機のEIBS7について、こちらの記事で詳しく解説しています。

この画像のように、太陽光発電の容量が10kW以上あれば、日照の多いで月あれば月間1,000kWh以上発電することが分かります。

また、使った電気量は約412kWhとなっており、一般的なオール電化住宅の平均である400kWhと同程度です。

しかし、太陽光発電と蓄電池を併用することで、1ヶ月間で実際に電力会社から購入した電力量はたったの70.9kWhまで抑えられています。

その差は約341kWhとなり、電気の購入単価を1kWhあたり25円で換算すると8525円もの節約になっています。

加えて、売電量が約748kWh。

売電単価16円で計算した場合は11,968円の収入となり、自家消費によって節約できた8525円と合わせると、20,493円も太陽光発電と蓄電池によって節約できたと言えるでしょう。

10kWの太陽光発電に限らず、太陽光発電や蓄電池を設置するにはある程度の費用がかかりますが、国や自治体の補助金も活用することで、負担を少なく設置することも可能です。

また、自家消費による毎月の電気代削減はもちろん、売電収入によって水道代などその他の費用も同時に削減することもできるでしょう。

10kWの太陽光発電を導入するならば、発電量を最大化したいと思うものではないでしょうか。

実は、10kW分の太陽光発電を導入すれば、無条件にその発電量が得られるわけではありません。

太陽光発電に最適な環境を構築することで、最大化された発電量を得られるようになります。

つまり、節電でも売電でも、発電に適した環境を作り上げることが重要です。

そこでここからは、発電量を最大化するために大切なポイントをご紹介します。

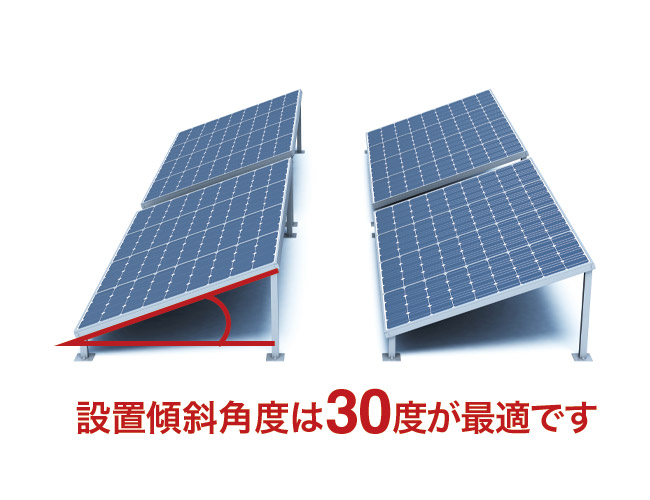

太陽光発電の発電量を最大化するには、パネルの設置角度が重要です。

これは、10kWの太陽光発電を設置する場合に限らず、どれだけの容量の太陽光発電を設置する場合でも重要なポイントになります。

まず、日本国内では一般的に太陽光パネルの設置角度は30度前後が理想的とされています。

この角度が最適とされるのは、日本の多くの地域で、年間を通して効率的に太陽光を吸収できる角度であるからです。

夏は太陽が高く冬は太陽が低くというように、季節によって太陽の位置が変化しますが、30度前後に設定することで、夏と冬の両方の季節でも効率よく光を受けることができます。

また、地域ごとの緯度・経度を考慮した設置も重要です。

例えば、北海道のような北に位置する地域では、角度を35度程度に設定することで、冬季の発電効率を高めることができます。

そして、九州や四国のような南寄りの地域においては、30度前後の角度が推奨されています。

この角度設定により、年間を通じて最適な発電効率が得られるとされているのです。

ちなみに、沖縄のような極端に気温の高い地域では、18度と浅めに設定するなど夏の高温による発電効率の低下を防ぐことも重要になります。

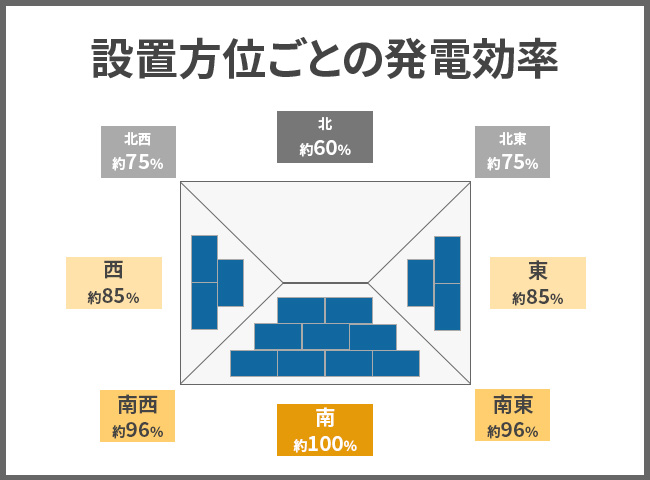

次に、方角についてですが、太陽光パネルは「真南」に向けて設置することが最も効果的とされています。

これは、日中の長い時間にわたって太陽光を直角に受けることができるためです。

しかしながら、設置場所の都合で南向きにできないケースも考えられます。

その場合、南東または南西向きであれば、真南に比べて約96%程度の発電効率で設置が可能です。

反対に真北や北東・北西に設置する場合、真南に比べて約60%程度の発電量しか得られないばかりか、反射光による近隣トラブルの原因になります。

そのため、他の方角への設置で十分な発電量を得られるのであれば、おすすめしません。

どうしても北面へ設置する必要がある場合、低反射パネルの採用や、可能であれば逆勾配架台の使用を推奨しています。

参考:JPEA 太陽光発電協会「設置方位や設置角度の影響はありますか? – JPEA 太陽光発電協会」

太陽光発電の効率を最大化するためには、適切なパワーコンディショナー(パワコン)と配線の選定が重要です。

まず、パワコンは太陽光で生成された直流電力を家庭や施設で使用できる交流電力に変換する役割を果たす設備です。

パワコン選びでは、最大定格出力を確認することが重要といえます。

最大定格出力とは、パワコンが変換可能な最大の電力値を意味します。

そして、太陽光パネルの出力がパワコンの最大定格出力を超えた場合、余った電力は無駄になってしまいます。

そのため、太陽光パネルの出力とパワコンの定格出力が近いものを選ぶことが推奨されているのです。

ただし、地域の気候条件や設置環境によっては、あえて少し小さい出力のパワコンを選ぶケースもあります。

例えば、寒冷地では雪が積もりやすいため、太陽光パネルの発電量が季節によって大きく変動する場合があります。

そのため、計画段階で条件を考慮して選定することが重要です。

次に、配線についてですが、長い配線は発電量の低下を招く恐れがあります。

太陽光パネルからパワコンまでの配線距離が長いと、配線の抵抗により電圧降下が起こり、発電効率が落ちる可能性があります。

電圧降下とは、電力が配線を通過する際に一部のエネルギーが失われて電圧が低下する現象です。

これが起こると、パワコンが取り込める電力が減少し、最終的に得られる電力量も減少します。

そのため、配線選びでは電圧降下を最小限に抑える配線を選ぶことが重要です。

例えば、建物が大きく、パワコンと太陽光パネルの距離が長くなるケースでは、配線の設計が重要になります。

また、電圧降下を防ぐためには、太いケーブルや低抵抗のケーブルを選ぶことも効果的です。

住宅用太陽光発電と産業用太陽光発電の違いや10kWの太陽光発電で大きな利益を得るためのポイントなど、10kWの太陽光発電に関する様々な情報をお伝えしました。

10kW以上の太陽光発電は産業用に分類され、固定資産税の課税対象になるなどの注意点があります。

そして、発電量が大きい分、節電量や売電額が大きくなることから、課税分を除いても大きな利益を得られる可能性があります。

ただし、10kW分の太陽光発電を導入するには、必要な設置面積が広くコストも高くなるほか、維持費も大きくなるのが一般的です。

導入の際は、得られる利益にコストが見合っているか考慮することが重要です。

様々な要素を考慮の上、最適な太陽光発電の規模を考えてみましょう。

エコ電気サービスでは、太陽光発電はもちろん、取り扱いのある蓄電池やV2Hシステムなど、全ての商品を適正価格でご案内することをお約束しています。

まだ太陽光発電のメーカーなどがお決まりでない場合、専任の担当者が一緒にメーカーを選定しますので、ご安心ください。

訪問販売が来てその場で契約してしまったなど、お急ぎの場合はお電話でのご相談が便利です。

スマートフォンをお使いであれば番号をタップしていただくだけで発信できます。

このページの下部より簡単にお問い合わせできます、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。