私たちは東証・名証上場の 株式会社東名 のグループ会社です

太陽光発電の寿命は何年程度かご存知ですか?

大きな買い物ですから5年、10年程度で使えなくなってしまっては困りますよね?

ご安心ください、太陽光発電は30年前後、もしくはそれ以上の寿命を期待できる非常に耐用年数の長いシステムとなっています。

今回は太陽光発電の寿命・耐用年数について、実際に30年以上発電している太陽光発電の実例を交えて解説していきます。

また、より耐用年数を延ばし長く発電させる為のメンテナンスについてもご紹介しています。

既に太陽光発電を設置されている方も太陽光発電の耐用年数やメンテナンス方法を知っておいて損はありません。

ぜひ参考にしてみてください。

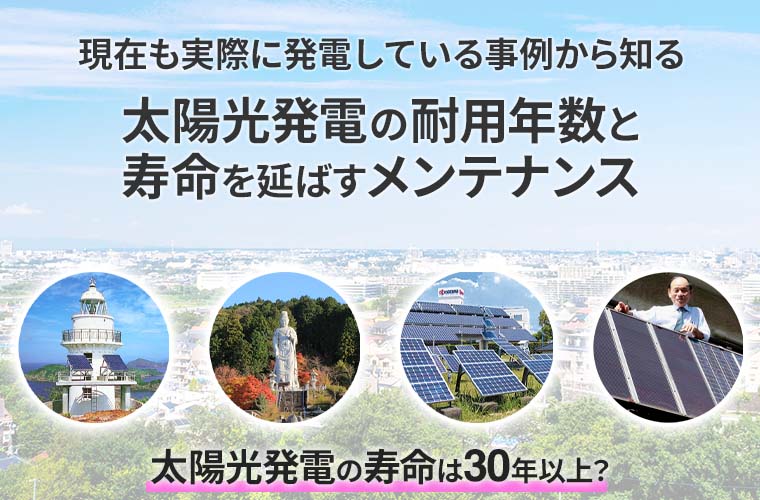

太陽光発電とは再生可能エネルギーである太陽の光で電気を発電する環境に優しい発電方法です。

自宅の屋根などに設置するだけで手軽に自家発電ができるので人気があります。

また、発電した電気はご自宅で消費するだけでなく、電力会社に売電することができるのも人気の一つです。

海外では新築時に太陽光発電の設置を義務化している地域もあり、その環境効果は見過ごせないものがあります。

今後、家庭用蓄電池やEV・V2Hの普及により更に太陽光発電の価値は高まっていくでしょう。

太陽光発電を設置する上でどのようなメリットがあるのでしょうか。

ここでは以下のような太陽光発電のメリットをご紹介します。

いきなり太陽光発電の営業マンが訪問してきたことはありませんか?

約束もしていないのに訪問してくる業者とは決して契約してはいけません。

また、最初の見積もり金額から大幅に値引きしてくるような業者も信用できませんよね?

訪問販売の太陽光発電は大幅に値引きされたとしても、適正価格よりもかなり高額な場合が多いです。

もしも見積もりを渡された場合は適正価格であるか確認しましょう。

太陽光発電・蓄電池の訪問販売の危険性について詳しくはこちらの記事も参考にしてください。

太陽光発電の適正価格は1kWあたりの単価(kW単価)で表します。

気になる太陽光発電の適正価格は1kWあたり、約250,000円前後です。

見積り金額から1kWあたりの単価を確認する場合、下記のように求めます。

太陽光発電の見積り金額 ÷ 太陽光発電の発電容量 = kW単価

例えば、発電容量6kWの太陽光発電の見積り金額が1,500,000円であれば、

1,500,000円 ÷ 6kW = 250,000円/kw

以上のようになり、適正価格ぴったりでの見積りだと分かります。

メーカーや設置枚数、設置工法によってはある程度前後しますが、それでも適正価格で販売している業者であれば20万円代から外れるようなことはないでしょう。

太陽光発電の適正価格について、こちらの記事でより詳しく解説しています。

太陽光発電の寿命は製造元のメーカーより明言されている訳ではありません。

太陽光発電の寿命を表す際、一般的には「発電出力の低下」が挙げられます。

例えば、各太陽光発電メーカーの発電出力保証内容の中で「20年間で発電出力が製造時の80%以下に低下した場合、保証を適用する」という旨の文言が確認できます。

(メーカーによって数値は異なります。25年間:72%、25年間:85%のメーカーなどもあります)

つまり、メーカーとしては発電出力80%以下は交換・修理が必要と位置づけているのです。

その中で、複数の太陽光発電が30年以上80%以内を保ちながら電気を作り続けている実績があります。

30年以上前の太陽光発電が現役で動いている現状、最新の太陽光発電では少なくとも30年以上の寿命があると言っても差し支えないでしょう。

では、実際に長期間稼働している太陽光発電をいくつかご紹介します。

1966年、世界で初めて太陽光発電を電源装置として離島の灯台に設置、無人化に成功したのが長崎県にある「尾上島灯台」です。

シャープ製の太陽光パネルを設置しています。

12年後の1978年に強風や塩害の対策を施したパネルへと交換、31年後の2009年に灯台のライト交換と同時にパネルも当時の最新式に交換をしています。

尾上島灯台以前に、日本で初めて太陽光発電を設置した灯台は、1959年の山口県「周防筏瀬灯標」の太陽光発電です。

しかし、当時の太陽光発電が現在も稼働しているかについては確認する事ができませんでした。

これらの灯台に太陽光発電が設置されて以降、日本中の灯台へ徐々に太陽光発電が設置・無人化されていきます。

そして2006年、遂に最後の有人灯台であった長崎県「女島灯台」へシャープ製太陽光発電が設置され、日本の灯台は全て無人灯台となりました。

長期間に渡り安定して電気を供給できる太陽光発電を採用したことで、特に尾上島灯台のような離島灯台で使用される発電用の石油使用量は大幅に削減されました。

今日、海を照らしているのは海の安全だけでなく、環境にも配慮した明かりです。

参考:シャープ公式サイト「太陽電池を利用した長崎県御神島(現・尾上島)灯台」

参考:シャープ公式サイト「導入事例」

参考:海上保安庁「日本最大の太陽電池灯台誕生」

参考:海上保安庁「女島灯台無人化へ」

奈良県高市郡高取町の南法華寺では1983年、照明用としてシャープ製の太陽発電を40枚設置。

以来30年以上、大観音石像を照らし続けてきました。

設置から28年が経った2011年に信越科学が太陽光パネルを一時的に取り外し、精密検査を行ったところ、全40枚のパネルの発電出力の低下率平均はたったの6.43%との結果が公表されています。

その際、発電出力が20%以上低下していたパネルは2枚あったようですが、検査結果はメーカーにも共有され、劣化原因は対策されています。

また、検査されたパネルは全て南法華寺へ戻され、2023年の設置40年調査に向けて今日も電気を作り続けています。

その調査結果で太陽光発電の大まかな寿命が分かるかもしれませんね。

参考:産経新聞「稼働33年の壷阪寺の太陽光発電パネルの性能は? 産総研が調査 奈良」

参考:マテリアル学会誌 Vol.25 No.2「太陽電池モジュール耐久性の現状」

1984年に京セラが管理する千葉県「佐倉ソーラーエネルギーセンター」に太陽光発電が設置されました。

もちろん使用している太陽光パネルは京セラ製です。

先程ご紹介した南法華寺と同時期にあたり、太陽光発電黎明期の当時、各太陽光発電メーカーが鎬を削っていたのが分かります。

京セラでは定期的に発電出力の検査を実施しており、設置から31年が経過した2015年の結果では低下率はわずか13%となっています。

この数値は実際に測定した数値に測定精度やばらつきなど様々な外的要因を加味して算定されているようです。

また現在では30年以上前にこの太陽光パネルを製造した当時の評価基準よりも、より厳しい基準を設けていると公表しており、より耐用年数の長い太陽光パネルを期待できます。

参考:京セラ公式サイト「京セラの特徴」

参考:日経XTECH「<第5回>京セラの“こだわり”」

1992年に設置され、現在でも稼働を続けている「桑野太陽光発電所」は日本の家庭用太陽光発電の歴史において重要な地位を占めています。

この発電所は大阪府に位置し、当時の三洋電機株式会社の社長である桑野氏の自宅に設置されました。

注目すべき点は、日本で初めて固定価格買取制度を利用して発電した電力の売電を開始したことです。

この革新的な取り組みにより、太陽光発電の普及に大きく貢献しました。

桑野太陽光発電所の設置から30年以上が経過し、その間に継続的なメンテナンスが行われてきました。

この長期にわたるメンテナンスのおかげで、発電所は現在も効率的に電力を生産し続けています。

この発電所は太陽光発電システムの寿命や耐用年数が、適切な管理とメンテナンスによって大きく延ばされることの顕著な例です。

桑野太陽光発電所は太陽光発電技術の初期の成功事例として、その後の太陽光発電の発展に大きな影響を与えました。

そのため、太陽光発電に関心を持つ多くの人々にとって、桑野太陽光発電所は特別な意味を持つ存在となっています。

参考:スマエネ放送「初の“逆潮流”から25年 太陽光発電設備はいまも安定稼働」

南法華寺などの例を見ても太陽光発電は30年以上も電気を発電し続ける事ができる非常に耐用年数の長いシステムです。

下記に先程ご紹介した各太陽光発電の設置年数をまとめておきます。

インターネットで「太陽光発電 耐用年数」と検索すると、多くのサイトが太陽光発電の法定耐用年数に関する情報を提供しています。

しかし、この法定耐用年数は税法上で定められたものであり、太陽光発電システムの実際の耐用年数とは直接的な関連性はありません。

法定耐用年数は17年とされていますが、適切なメンテナンスを行えば、太陽光発電システムはそれよりもずっと長い期間活用することが可能です。

例えば、定期的なメンテナンスを行い、パネルの清掃やケーブルの点検を怠らない太陽光発電システムは、30年以上の長寿命を期待できます。

これは、法定耐用年数と比較してかなり長い期間です。

このように法定耐用年数はあくまで税務上の目安に過ぎず、太陽光発電システムの実際の寿命は、使用状況や維持管理の方法に大きく依存します。

したがって、太陽光発電システムの実際の耐用年数を最大化するには、定期的な点検や必要なメンテナンスを怠らないことが重要です。

こうした継続的なメンテナンスによって、システムは法定耐用年数を大きく上回る長寿命を実現することが可能となります。

太陽光発電システムを長期にわたり効率的に運用するためには、これらの点に注意して管理することが求められます。

太陽光発電システムは、一般的に「メンテナンスフリー」と評されることが多いです。

その理由はこのシステムの構造が比較的シンプルで、故障やトラブルが他の発電方法に比べて少ないためです。

しかし、太陽光発電システムの耐用年数を最大限に延ばし、30年以上の長期にわたって安定した性能を保つためには適切なメンテナンスが不可欠でしょう。

そこで、太陽光発電システムの寿命を延ばすための主なメンテナンス方法を詳しくご紹介します。

これらの作業は大半が4〜5年に一度の実施で十分ですが、特に屋根での作業は危険を伴うため、専門業者に依頼することを強くお勧めします。

太陽光発電システムの適切なメンテナンスはその寿命を大きく延ばし、長期的な発電効率の向上に寄与するでしょう。

慣れない屋根上での洗浄作業は非常に危険なので必ず専門業者に依頼してください。

太陽光パネルのメンテナンスは、その寿命や耐用年数を最大化するために重要です。

これらのパネルは通常、屋根の勾配に沿って設置されているので雨水が汚れを洗い流します。

しかし、鳥の糞などの頑固な汚れは、雨だけでは自然に除去できません。

このような汚れが長期間にわたってパネル上に残ると、汚れが太陽光を遮断することによって影ができてしまいます。

この影になってしまった部分は発電しません。

太陽光パネルの一部が発電しない状態が続くと、その部分と発電している部分との間で電圧差が生じ、パネルが発熱し、パネル自体が溶けてしまいます。

この現象は「ホットスポット」と呼ばれ、最悪の場合、火災の原因になります。

とはいえ、家庭用太陽光発電システムで火災にまで至る事例は稀です。

しかし、リスクを完全に排除するためには、パネルの定期的な洗浄が推奨されます。

定期的な洗浄はパネルの効率を維持し、耐用年数を延ばすことを可能にします。

専門家による点検と併せて実施することで、太陽光発電システムの最適な状態を保つことができるでしょう。

太陽光発電の寿命を30年以上延ばすためには、適切なメンテナンスが欠かせません。

その中でも、太陽光パネルにかぶさる木々の剪定は重要です。

例えば、ある家庭の太陽光パネルが近隣の大きな木によって日陰になってしまい、発電効率が著しく低下したケースがあります。

この家庭では、木の剪定を行うことで、発電量が元の状態に戻りました。

木々の剪定は、パネルの性能を保持するためだけでなく、安全上の理由からも重要です。

枝がパネルに触れることで、機械的なダメージを与える危険があります。

前述のように、一部分だけ発電しない状態が続くことで「ホットスポット」の原因にもなるでしょう。

また、剪定を怠ると木々がパネルを完全に覆ってしまい、発電効率が大幅に低下する恐れがあります。

しかし、高所での剪定作業には危険が伴うため、専門家に依頼することをお勧めします。

専門家は適切な機材と技術を持っており、安全にかつ効果的に作業を行います。

このようなメンテナンスは、太陽光発電システムの寿命や耐用年数を延ばすために不可欠です。

定期的な剪定により、パネルの発電効率を維持し、長期にわたって安定した発電を実現できるでしょう。

太陽光発電システムの寿命や耐用年数を30年以上に延ばすためには、定期的な発電量の監視とメンテナンスが重要です。

トラブルや故障の初期兆候として多くの場合、発電量の低下が見られます。

このため、定期的な発電量履歴の確認が必要となります。

通常、家庭用太陽光発電システムを設置した場合、発電量をモニタリングするモニターが付属しています。

このモニターを利用して日々の発電量を記録し、過去のデータと比較することができます。

特に、天候に大きな変化がないにもかかわらず、発電量に顕著な低下が見られた場合はシステムに何らかの問題が発生している可能性が高いです。

このように発電量の急激な変動を察知した際は、速やかに専門家による点検を依頼することが望ましいです。

早期の対応によって、小さな問題が大きな故障に発展するのを防ぎ、結果的にシステムの長期的な健全性を保つことができます。

定期的なモニタリングは、システムの最適な状態を維持するためにも不可欠です。

このアプローチにより、太陽光発電システムの最大限のパフォーマンスを保ち、その寿命と耐用年数を延ばすことが可能となります。

太陽光発電で作った電気を直流電流からご家庭で使用する交流電流に変換する重要な機器がパワーコンディショナーです。

このパワーコンディショナーの上下や側面にある通風孔に埃や異物が詰まっていないか定期的に確認しましょう。

もしも埃や異物が確認できた時は取扱説明書を参考にパワーコンディショナーの運転を一時的に停止させ、掃除機などで埃や異物を取り除きましょう。

パワーコンディショナー内部の換気が上手くできないと機器の故障に繋がります。

パワーコンディショナーが故障すると太陽光発電の運転自体が止まってしまうので忘れずに掃除しておきたいですね。

パワーコンディショナーは一般的に10年〜15年で故障すると言われていますが定期的に通風孔を掃除しておけば20年、30年と使うことも可能です。

実際に「桑野太陽光発電所」のパワーコンディショナーは設置から30年経過した現在でも交換なしで電気を変換し続けています。

パワーコンディショナーの寿命についてはこちらの記事でも詳しく解説しております。

感電などの事故を防止する為、必ず専門業者へ依頼してください。

太陽光発電システムの寿命を30年以上延ばすためには、適切なメンテナンスが必要です。

特に各種ケーブルの点検は重要な作業であり、システムの安全性と発電効率の維持に直結しています。

具体的には、ケーブルの傷やねじれ、接合部の緩み、そして漏電の有無を確認することが重要です。

しかし、電気ケーブルの点検は専門的な知識が必要で、危険も伴います。

したがって、この作業は専門家に任せることを強くお勧めします。

専門家による点検はシステムの安全性を確保し、長期的な性能維持に寄与します。

定期的な点検は太陽光発電システムの耐用年数を延ばし、長期にわたる安定した発電を保証するために不可欠です。

ケーブルのメンテナンスによりシステムの効率を最大限に保ち、持続可能なエネルギー源としての役割を果たすことができるでしょう。

いかがでしたでしょうか。

今回は太陽光発電の耐用年数について実際に長期間使用されている太陽光発電を紹介しながら解説しました。

また、耐用年数を延ばす為のメンテナンスについてもお話させていただきました。

最後に今回の内容を振り返ります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

エコ電気サービスでは、太陽光発電はもちろん、取り扱いのある蓄電池やV2Hシステムなど、全ての商品を適正価格でご案内することをお約束しています。

まだ太陽光発電のメーカーなどがお決まりでない場合、専任の担当者が一緒にメーカーを選定しますので、ご安心ください。

訪問販売が来てその場で契約してしまったなど、お急ぎの場合はお電話でのご相談が便利です。

スマートフォンをお使いであれば番号をタップしていただくだけで発信できます。

このページの下部より簡単にお問い合わせできます、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。